リベンジ12回目!!相模線(入谷〜茅ケ崎)

投稿日:2021年12月20日

2021年12月20日(月)快晴、先週に引き続き、相模線(入谷〜茅ケ崎:営業キロ18.9㎞)にリベンジ。立ち寄り駅舎写真や到着時刻の不備などによるリベンジは、本日で通算12回目となる。この区間は、2000年10月7日(土)歩いたが、茅ケ崎から入谷に向けて歩き、本日とは逆方向の歩き方。それ故、同じ区間ではあったが、多少なりとも新鮮な気持ちで歩けた。

※茅ケ崎駅で相模線2度踏破!!

本日の歩きで記憶に残っている唯一の箇所は、寒川神社と社家駅界隈などなど。それ以外は全く私の記憶から忘却していた。記憶とは如何に曖昧なもとか。一方では、記録の大切さを痛感した。

※海老名駅から入谷駅に移動

50年近く、神奈川県に住みながら、厚木駅が”海老名市”ではなく”厚木市”とずっと思い込んでいた。それが本日誤りと判明する。いい勉強をさせてもらった。つい最近、”小海線”を”小梅線”と勘違いした苦い記憶が蘇った。一方、合併合併が続くご時世、自主独立の寒川町の存在は元気をもらった。

入谷駅から茅ケ崎駅までの各駅舎立ち寄り時刻は次の通り。

入谷(8:43)〜海老名(9:30)〜厚木(10:07)〜社家(しゃけ、11:08)~門沢橋(11:38)〜倉見(12:06)〜宮山(12:53)〜寒川(13:50)〜香川(14:38)〜北茅ケ崎(15:26)〜茅ケ崎(15:50)

①本日は自宅から相武台前駅まではバスで。そして相武台前駅から海老名駅までは小田急で移動。海老名駅にはJR相模線の他、小田急線と相鉄線があった。しかし、ララポートに面した小田急海老名駅からJR海老名駅の間は、300m位はあっただろうか。歩く歩道を利用し、JR海老名駅に向かう。この駅から入谷駅までは相模線で移動。相模線2回の踏破に当り、相模線に乗った路線は、海老名駅から入谷駅までの往復区間となった。相模線は単線のため、相模線の中央に当たる海老名駅で橋本行き(下り)と茅ケ崎行き(上り)の離合があった。それ故、橋本行きが到着次第、茅ケ崎行きが発車となった。入谷駅への訪問は、本日で4回目となるが、朝の入谷駅は初めて。入谷駅到着は8時40分頃であった。ホームには、茅ケ崎方面に向かう乗客の姿があった。駅前には、沢山の自転車があった。鉄道の左側の線路沿いを歩く。犬を散歩させている数人と対面する。

※入谷駅から海老名駅への道筋

※海老名駅

農道が終った先が座間市と海老名市の市境となっいた。8時56分、海老名市上今泉という地名となる。9時9分、井戸坂踏切を横切り鉄道の右側となる。線路沿いを歩き、海老名駅には9時30分到着。海老名駅前には10階建位のビルが沢山あった。

②9時42分、上郷第一踏切を横切り、鉄道の左側となる。前方には小田急線があった。厚木駅は相模線のターミナル駅なのか、複数の路線があった。跨線橋を利用し、JR線を跨ぎ鉄道の右側となる。厚木駅には10時7分到着。しかし、道路から小田急線の改札口のみで、JR線の改札口はなかった。すなわち、小田急線の改札口を経由した先にJR線の改札口があった。

※厚木駅への路、厚木駅

➂10時17分、新中田踏切を横切り、鉄道の左側となる。その先の神社に本日の安全を祈願する。本日は地図を持参しなかったため、要所要所でネットで確認しながら進む。10時29分、海老名インター入口交差点に到達。ここから鉄道に近づく。10時37分、中新田赤松原第一公園前を通過。10時46分、SoSiLA海老名前を通過。11時2分、高速道路下を潜る。社家駅には11時8分到着。本日振り返ると、厚木から社家の区間が一番難しいコースであった。

※日蓮宗常在寺の”あいうえお”挨拶、社家駅への路

※社家駅

④社家駅から少し行った先の界隈で、21年前の記憶が蘇る。11時29分、門沢小学校があった。門沢橋駅には陸橋を経由し、11時38分到着。

※門沢小学校、遠くに門沢橋駅

※門沢橋駅

⑤11時42分、大橋を横切る。その先の南門沢橋第二踏切で茅ケ崎方面の電車が通過する。それにしても、踏切や立ち寄り駅舎で電車との対面が多かった。流石首都圏のダイヤ。地方のダイヤとは大違いであった。11時53分、海老名市から寒川町となる。12時6分、倉見駅に到着。

※水神宮前バス停、倉見駅

⑥12時10分、東海道新幹線下を潜る。12時24分、県道46号線の標識を見つける。12時27分、すき家でランチタイムとする。すき家から少し歩いた先に宮山駅(12時53分)があった。13時、万歩計で69歩ある宮山橋(目久尻川)を渡る。この橋から少し歩いた先に、寒川神社(13時10分)があった。21年前の記憶が若干蘇る。この神社に15分位滞在し、家内安全などを祈願する。

※県道46号線の標識、宮山駅

※宮山橋、寒川神社

※寒川神社

※寒川神社、寒川神社参道にて

⑦木々のトンネルが続く寒川神社参道は、「夏場は心地よいだろう」と思いながら歩く。1㎞位はあっただろうか。寒川駅には13時50分到着。駅舎は21年前と比べ近代的に様変わりをしていた。

※1㎞位続く寒川神社参道

※寒川駅

⑧14時5分、84歩ある寺尾橋(小出川)を渡る。14時23分、北陵橋(駒寄川)を渡る。寒川駅から香川駅も幹線道路に沿った路筋でなかっため、ネットで時々確認しながら進む。お蔭で路に迷う場面にはならなかった。14時25分頃、幹線道路から外れ、路地方面の道筋を歩く。北河内踏切の手前で大掃除をして主婦の方に、「香川駅はこの踏切を渡って行けますか」と尋ねる。「今ある踏切を行った先の交差点を左折し、真っ直ぐ歩いた先に香川駅があります」と教えて頂く。御礼を言ってこの場を去る。14時29分、北河内踏切を横切り、鉄道の右側となり、教えて頂いた道筋を歩いた先に香川駅(14時38分)があった。この駅も微かに記憶に残っていた。

※香川駅への路、香川駅

⑨14時52分、西久保第二踏切を横切り、鉄道の左側となる。運よく、1㎞位鉄道に沿った路筋が続いていた。14時55分、高速道路下を潜る。15時3分、湘南やまゆり学園前を通過。15時7分、交差点にぶつかり、直進すべきか右折すべきか右往左往する。運よく、通行人の方に出会い、「右折すべき」と教えて頂く。ここでの助言は今回の歩きで大きな援護射撃となった。15時17分、円蔵小学校前を通過。15時20分、千の川を渡る。15時26分、北茅ケ崎踏切を横切って50m位戻った先に北茅ケ崎駅があった。駅前には温泉の施設があった。

※この交差点で右往左往、金網越しに北茅ケ崎駅

※北茅ケ崎駅、駅前に温泉施設

⑩鉄道の右側を用心深く。2回道筋を通行人にお伺いする。茅ケ崎駅には15時50分到着する。16時2分の高崎行きの電車で藤沢経由で自宅へ。本日も天候に恵まれ天や神に感謝また感謝。また、地元の人に大変お世話になった。この場をお借りして熱く厚く御礼申し上げます。

※フコク生命茅ケ崎営業所前、茅ケ崎駅への路

※茅ケ崎駅、16時2分の高崎行きで帰宅の途に

本日の歩きで通算営業キロは、1万2千829㎞(歩き日数627日、日本の鉄道の46.3%)となる。また、暦年では1,238㎞(歩き日数61日)と暦年の記録を更新中である。

ヨッシー会!!盛り上がる

投稿日:2021年12月18日

2021年12月17日(金)、吉村光正氏発足の”ヨッシー会”(私が勝手にネーミング)は総勢6名の参加で盛り上がる。吉田類の酒場放浪記のように、懇親会場所は、固定ではなく数か所の店の中から適宜変化する。メンバーはいずれも”みどり生命”出身者。

10月1日の緊急事態宣言解除後、ヨッシー会は先月に引き続き2回目。今回は埼京線の板橋駅界隈の大衆中華料理”龍王”で18時より開催。忘年会のシーズンでもあり、板橋駅前のイルミネーションは最高であった。よき時代を思い出させてくれた。

※板橋駅前

やはり対面での酒を飲みながらの懇親会は、Zoomでの飲み会と異なり、臨場感があり最高であった。昔も今も忘年会は、1年の疲れを癒す空間になり、何度やっても愉快で楽しい。料理よし、酒よし、仲間よしの、リラックスした楽しい楽しい3時間があっという間に過ぎ去る。

昨年は忘年会が2〜3回であったのが、これで11月末から通算して7度目。緊急事態宣言解除に感謝また感謝。人との交流の重要性を強く感じる今日この頃である。

出会いとは神秘的!!相模大野の居酒屋で

投稿日:2021年12月15日

2021年12月15日(水)、高校の先輩と相模大野で飲む機会がある。たまたま、私達の隣に神奈川県在住の二人ずれが座っておられ、話す機会を得る。乗り鉄の趣味をお持ちで、エクセル、アクセス、インターネントにも詳しい人達であった。それ故、鉄道関係やウェブサイト関係の話で盛り上がる。あっという間に2時間位が過ぎ去る。

今日も「出会いとは不思議で神秘的なもの」と、強く感じた一日であった。

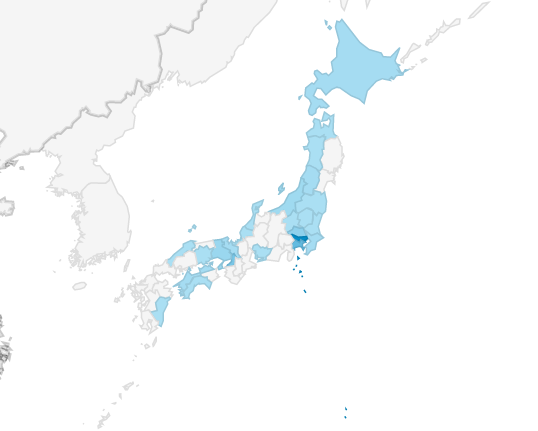

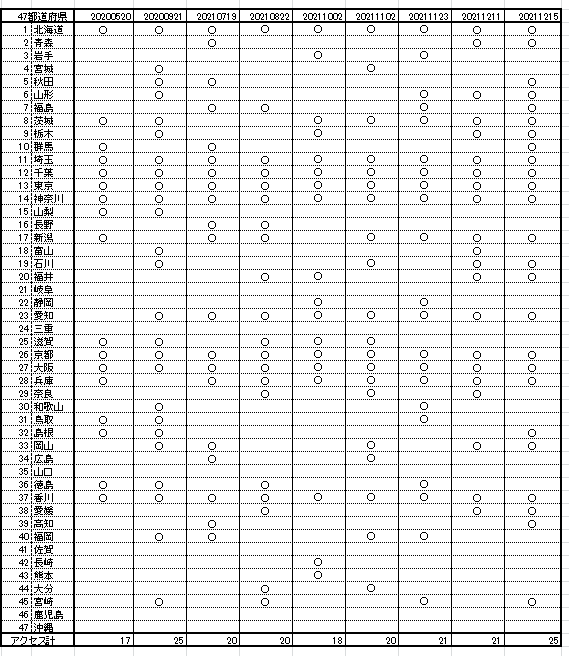

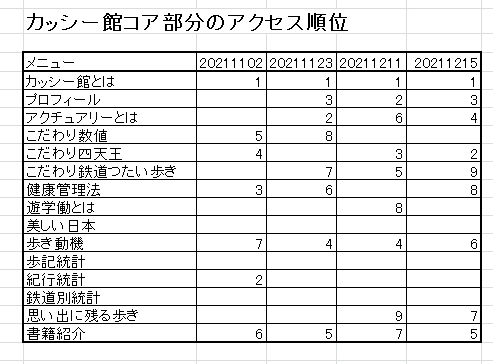

”カッシー館訪問エリア”最高25に並ぶ!!全国47都道府県別で

投稿日:2021年12月15日

2021年12月15日(火)、ワードプレスの全国47都道府県別の閲覧エリア数は47地区中、25となり、2020年9月21日マークした記録と並んだ。最高数の再現は嬉しい限りだ。プログのニュース性の重要性を改めて教えて頂いた。願わくは、都道府県30を突破したいものだ。

一方、13時現在の”歩く鉄道作家”と”地球直径相当”をYahoo検索キーで調べてみると、それぞれ1億3200万中第2位、1610万中首位であった。

※新規訪問者も順調です。

この場をお借りし、厚く熱く御礼申し上げます。引き続きカッシー館へのご愛好宜しくお願いいたします。

リベンジ11回目!!相模線(橋本〜入谷)

投稿日:2021年12月13日

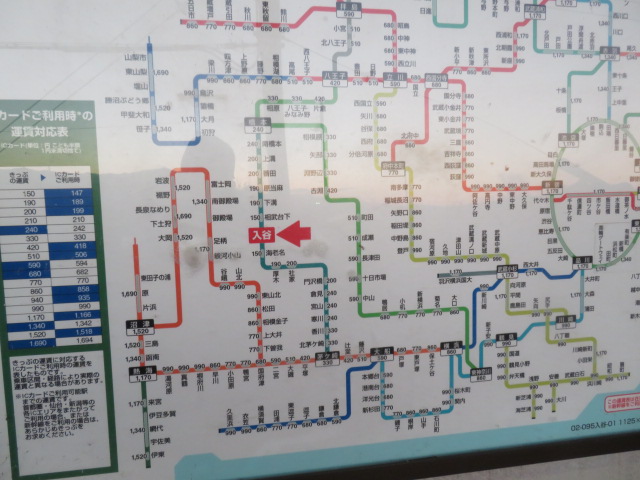

2021年12月13日(月)快晴、相模線の橋本駅から入谷駅までの営業キロ14.4㎞をリベンジする。この路線は、2000年9月30日(土)、橋本駅から入谷駅まで踏破。また、2000年10月7日(土)、茅ケ崎駅から入谷駅まで踏破。相模線は第21編として”日本横断歩き鉄の旅”シリーズに登載予定。しかし、駅舎写真が少ないことや到着時刻の記載がないため、本日のリベンジとなった。

※相模線路線図(入谷駅にて)

当初は、海老名駅または厚木駅までを本日歩き終えようと思ったが、生憎、入谷駅に16時43分到着する頃には、日没目前のため、入谷駅でアップすることとした。結果的に21年前と同様、入谷駅でアップとなった。もしかすると、座間市民として最高のアップになったかも知れない。”人生とは不思議なものだ”と、今日もそう感じた。

橋本駅

※リニアモーターカーの新幹線駅

10時まで色な用事を済ませて臨んだので、橋本駅到着は11時12分となった。本日の各駅舎立ち寄り時刻は次の通り。

橋本(11:12)~南橋本(11:55)~上溝(12:58)~番田(13:44)~原当麻(はらたいま、14:22)~下溝(14:57)~相武台下(15:57)~入谷(16:43)

①橋本駅南口からスタート。駅前ではリニア新幹線駅舎工事が進められていた。相模線は複線ではなく単線であった。鉄道の左側を歩く。11時36分、国道16号線が前方に立ち塞がり、大きく迂回を余儀なくされる。陸橋を渡り、国道16号線を横切る。そして、鉄道に近づいた先に南橋本駅(11時55分)があった。暑くなったので、この駅で上着の下のセーターを脱ぐ。

※南橋本駅への路、国道46号線を陸橋で渡る

※南橋本駅

②ここから暫くは鉄道の沿いの右側を歩くが、T字路に差し掛かり、右往左往する。その結果、12時27分、鉄道を跨ぎ、JR線の左側を歩く。12時58分、県道504号線に合流する。100m位戻り、JR線下を潜る。12時43分、うば川を渡る。国道129号線を経由し、再度うば川を渡った先にに上溝駅(12時58分)があった。駅ホームは高架した場所にあり、駅近郊は商店街に面しており賑やかであった。

※上溝駅への路

※上溝駅、小田急多摩線の延長要望看板

➂少し行った先で、小田急多摩線を路線延長(唐木田駅から上溝駅)運動ポスターを見かける。小田急線沿線の住人として、もしこの路線が繋がれば、アクセスに多様性ができ嬉しいのだが。ここから、JR線の下を潜りながら歩く。13時、JR線の左側となる。13時4分、右側となる。13時15分、第四田中架道橋を経由し左側となる。13時17分、第3田中ガードを経由し、右側となる。13時21分、田中住宅前バス停(神奈中)を通過。13時24分、上溝田中公園前を通過。くねくねした道筋なので、なかなか思うように前に進めず引き返す場面が多くなる。ここで、200m位引き返えし、県道46号に合流することとする。13時29分、31歩ある千年橋(鳩川)を渡る。そして、淡々の歩いた先に番田駅(13時44分)があった。それにしても、南橋本〜上溝〜番田は線路に沿った幹線道路がなく、営業キロ4.4㎞に1時間49分要した。しかし、路地歩きが楽しめ、面白い区間であった。

※JR下何度も潜る、千年橋、番田駅への路

※番田駅、八王子道の標識

④番田駅から相武台下駅までは、幹線道路に沿って鉄道があり、楽であった。14時3分、コンビニに立ち寄り、菓子パンと御茶を購入。少し落ち着いたので、急に空腹感を感じる。14時12分、道路下を潜る。原当麻駅には14時22分到着。

※原当麻駅

⑤県道46号線に戻る。近くに原当麻バス停(神奈中)があった。14時30分、麻溝小学校があった。この界隈で21年前の記憶が蘇る。14時43分、”八景の棚”に到着。ここからの風情は最高であった。14時57分、下溝駅に到着。丁度、茅ケ崎方面の電車がやって来る。洒落た地名である上溝、下溝の間にある地名がやっとわかった。恐らく麻溝であろう。上麻溝、下麻溝では全く面白くない故。

※八景の棚

※下溝駅

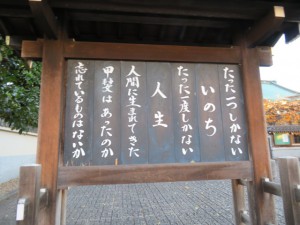

⑥15時1分、52歩ある新相陽橋(鳩川分水路)を渡る。15時2分、下溝踏切を横切る。丁度、橋本方面の電車がやって来るところであった。15時7分、相武台下行きの路線バスが追い越して行く。15時32分、武井バス停前を通過。15時37分、原当麻行きの路線バスと対面する。いつの間にか、相模原市から座間市となる。15時47分、宗仲寺(七福神寿老人)前を通過。この寺の前のメッセージに感動。15時48分、座間神社前で遅まきながら本日の安全を祈願する。この寺の先を右折した先に相武台下駅(15時57分)があった。茅ケ崎方面の電車がやって来る。鳩川を挟んで、座間市から相模原市となる。

※宗仲寺、”いのち・人生の標語”

※座間神社、鳩川沿いにある座間市・相模原市の市境標識

※相武台下駅

⑦座間市と相模原市の市境と思われる鳩川沿いを歩く。16時4分、袋小路にぶつかり、右往左往する。運よく地元の方に出会い、入谷駅方面の道筋を教えて頂く。「この道路下を潜って行けば行けます。私もそちら方面に行きます」と教えて頂く。御礼を言って別れる。16時22分、河原宿踏切を横切り、鉄道の右側に出る。その先で座間幼稚園の看板を目にする。16時28分、太陽の家座間前を通過。その先で、遠くに入谷駅を見つける。太鼓型となった道路を上り、手すりを跨ぎ、20m位下に繋がる階段を下り、200m位田圃道を歩いた先に、入谷駅(16時43分)があった。21年前と変化がないので、若干寂しい気持ちとなった。しかし、一方では十数名の乗客と出会ったので、入谷駅の存在価値を確認できホットした。

※河原宿踏切、遠くに入谷駅

※入谷駅から橋本方面に向かう電車(4両編成)、入谷駅前

※入谷駅

※入谷駅で十数名が乗車

⑧辺りは暗くなりけているので、当初の予定を変更し、アップする。運よく6分の待ち合わせで、茅ケ崎行きの電車がやって来る。生まれれ初めて相模線に乗車。海老名で小田急線に乗り継いで自宅へ。自宅には17時48分到着。

本日で通算営業キロは1万2千810㎞(歩き日数626日、日本の鉄道の46.2%)となった。また、暦年では1,219㎞(歩き日数60日)と記録更新中である。